Inégalités entre les sexes

« Pour passer sur le petit écran, mieux vaut être patineuse, gymnaste ou nageuse plutôt que lanceuse de marteau ou joueuse de rugby » Bruno L’esprit, journaliste au monde.

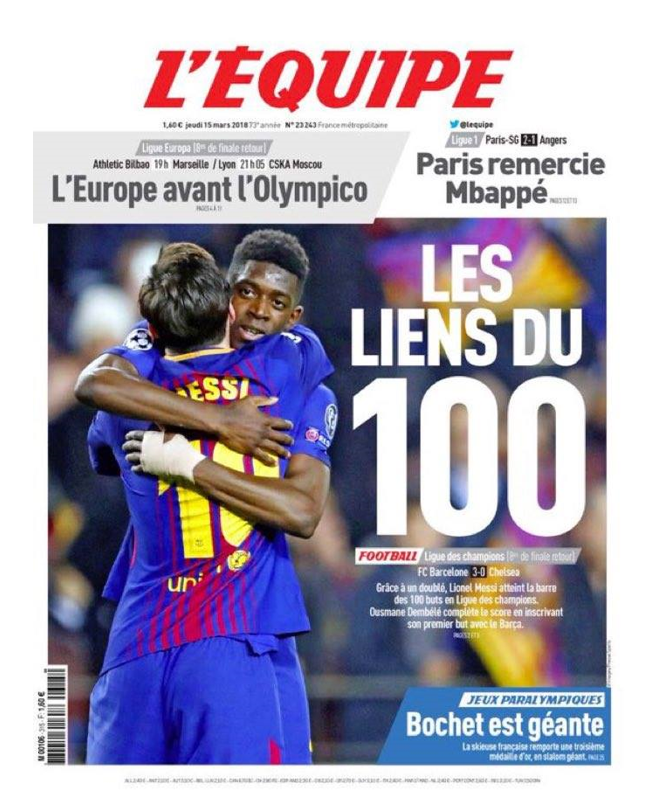

Comme nous le montre cette citation, il existe de nombreuses inégalités entre les sexes dans le monde sportif. Mélina Robert-Michon, Marie Martinod, Perrine Laffont, Marie Bochet, Laure Manaudou, Alizée Cornet, Carline Garcia, chacune de ces femmes a réalisé des exploits sportifs. Vous devez sûrement vous demander qui elles sont ? Quel sport pratique-t-elle ? Si l’on vous dit Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Bernard Foley, Mathieu Valbuena, Tony Parker, Julien Absalon, Mike Ty

son, Sébastien Loeb, Jo-Wilfried Tsonga... Vous voyez déjà mieux qui sont ces sportifs, quel sport ils pratiquent ainsi que leurs exploits sportifs, car ils sont plus médiatisés que les femmes. Nous pouvons voir plus d’articles sur ces hommes que sur ces femmes, car le sport féminin est sous-médiatisé en France. La médiatisation des évènements sportifs est primordiale pour la rentabilité des médias. Le sport est attractif pour les spectateurs que ce soit à la radio, la télévision ou bien internet.

Le stéréotype de genre dans le monde sportif

Ce qui différencie l’homme et la femme est le sexe. L’homme ainsi que la femme ont des caractéristiques physiques comme la taille, la longueur des cheveux, la barbe ainsi que la morphologie et la musculature propre à chaque sexe. Catherine Vidal, neurobiologiste, déclare dans un de ces articles que la biologie sera toujours une différence entre l’homme et la femme « Le risque est que ces stéréotypes se confondent avec une acceptation implicite qu’hommes et femmes sont « naturellement » différents, et que finalement, l’ordre social ne fait que refléter un ordre biologique ». Le monde sportif est victime de ces stéréotypes, l’homme est considéré comme plus grand, plus musclé avec plus de force alors que les femmes sont fragiles, tranquilles, douces… Les journalistes se tiennent donc aux stéréotypes de genre et évoquent les physiques des hommes et des femmes. En 2003 dans Le Figaro, 50% de leurs articles concernant des femmes évoquent leur physique contrairement aux hommes où leur physique n’est abordé qu’à 44,44%. La société attend du corps de la femme qu’elle ait de la poitrine, des hanches, mais avec un entrainement de haut niveau le corps de ces femmes se modifie pour en faire disparaitre les « attributs » féminins. Le stéréotype transmis de la femme est celui d’une femme qui doit être séduisante, la tenue vestimentaire en est obligatoire jusqu’à dans les compétitions (la jupe pour les joueuses de tennis), elle doit avoir recours au maquillage, des ongles féminins ainsi qu’un style féminin. Les sports comme la boxe, qui sont considérés comme « masculin », n’acceptent pas facilement la femme. Elles sont mal perçues dans les sports de combat. Les sports masculins sont perçus comme des sports compétitifs tandis que les femmes sont attendues sur des activités physiques plutôt esthétiques : patinage artistique, natation synchronisé… C’est pourquoi il est attendue que les femmes pratiquent de la danse tandis que les garçons pratiquent du foot. L’esthétique des femmes est importante dans leur pratique sportive. Christine Mennesson relate « une invisibilité médiatique de la pratique sportive ». Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (MJSVA) a déclaré en 2009 « Et l’on reparle de l’éternel féminin, qui pour les sportives consisterait, pour trouver grâce aux yeux des caméras et des appareils photos, à ressembler à un top model, à se maquiller pour courir une finale olympique et accessoirement faire une performance ». Les médias apportent beaucoup d’attention à l’esthétique des femmes lors des championnats, ce qui ne montre pas leurs réelles capacités sportives.

Les femmes faisant des sports dits « masculins » comme l’haltérophilie, la lutte, sont moins médiatisées que des sports dits « féminins », car ils ne sont pas considérés comme « vendables ». Cela explique en partie que les femmes soient moins médiatisées que les hommes dans le monde sportif. La sportive de par son sexe est mise en position subalterne à l’homme par les journalistes.

Les journalistes différencient les hommes et les femmes dans les commentaires en faisant appel aux stéréotypes de genre. Ils valorisent la force et la musculature dans leur article. Pour les femmes des adjectifs récurrents comme « solide », « trapu », « musclé », « puissant », sont le plus souvent utilisés dans des formules, car ceux-ci ne sont pas bien vus employés seuls. Nous pouvons donc lire « taillée pour le combat », « musculature très saillante » tandis que les hommes ont des adjectifs comme « colosse », « géant », « monstrueux », ou « hors-norme ». Pour ne pas faire de discrimination dans leurs articles, les journalistes ne vont pas dire d’une femme qu’elle est fragile et fine alors qu’ils disent d’un homme qu’il est fort et musclé. Les commentateurs prennent des pincettes pour parler du physique des femmes « athlète de poche ». Pour la pratique sportive aussi les commentateurs n’utilisent pas les mêmes termes techniques être chaque sexe, « jambe d’attaque » est un terme utilisé uniquement pour les sportifs hommes, les femmes seront susceptibles d’avoir des commentaires plus dans la critique « à améliorer ». La femme est comparée aux hommes dans les articles de Libération en 1999 « elles sont techniquement encore loin des sauteurs », « refusent de se mettre à celle du double ciseau, qu’utilisent 95% des hommes ». Tout de même certains commentaires sont positifs pour les femmes ; « une polyvalence exceptionnelle » (Le Monde 1999) ou « un joli saut en toute puissance » (Le monde 1999).

Trois catégories de mots sont utilisées pour parler des sportifs dans les commentaires :

- Le style vestimentaire ou physique : il est utilisé pour les deux sexes 25% chez les femmes et 21,28% chez les hommes. Plusieurs thèmes y sont abordés tel que les cheveux « la chevelure blonde » (Libération 2003).

- La beauté : sont plus utilisées chez les femmes que chez les hommes 8,9% contre 2,13%. Les adjectifs « sublime » et « jolie » sont uniquement utilisés pour les femmes.

- L’effort : est quant à lui plus utilisé chez l’homme. L’effort pose un problème chez la femme et est mal vu contrairement à l’homme où l’on peut entendre dire « dégoulinant de sueur » (Le Figaro 1999).

La télévision traitement médiatique inégalitaire

La télévision est un média performant où les inégalités persistent avec le temps. Selon Mediapart 80% de ces chaines ne montrent que des hommes.

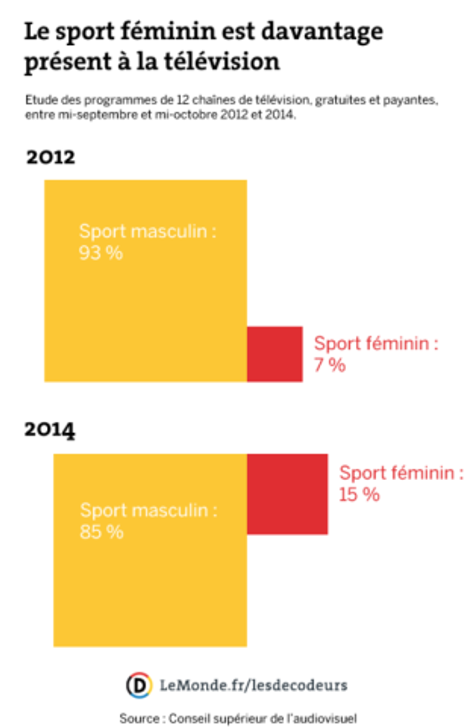

Janvier 2015, est la date où le premier match de rugby féminin a été diffusé sur une chaine spécialisée. La demi-finale des championnats du monde féminins de rugby a été diffusée sur France 4. En 2019 nous pouvons voir une amélioration, car France 4 diffuse le tournoi féminin des Six Nations. Le football aussi a fait une avancée avec une vingtaine de matchs retransmis en 2015 contre huit matchs en 2011. D’après une enquête réalisée par le Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA), le sport féminin représentait en 2012, 7% des programmes puis grâce à la diffusion en plus grande quantité des sports féminins le temps d’antenne est passé à 15% en 2014. Par exemple le CSA relève que 4173 heures de football ont été diffusées pour les compétitions des hommes contre 443 heures de football pour les compétitions féminines. Pour continuer dans leur élan, les chaines diffusent plus de sports féminins, car les audiences sont présentes.

La médiatisation du sport féminin français a évolué ces dernières années. Cela donne un volume horaire plus important, mais qui reste tout de même bien plus faible que celui consacré aux hommes.

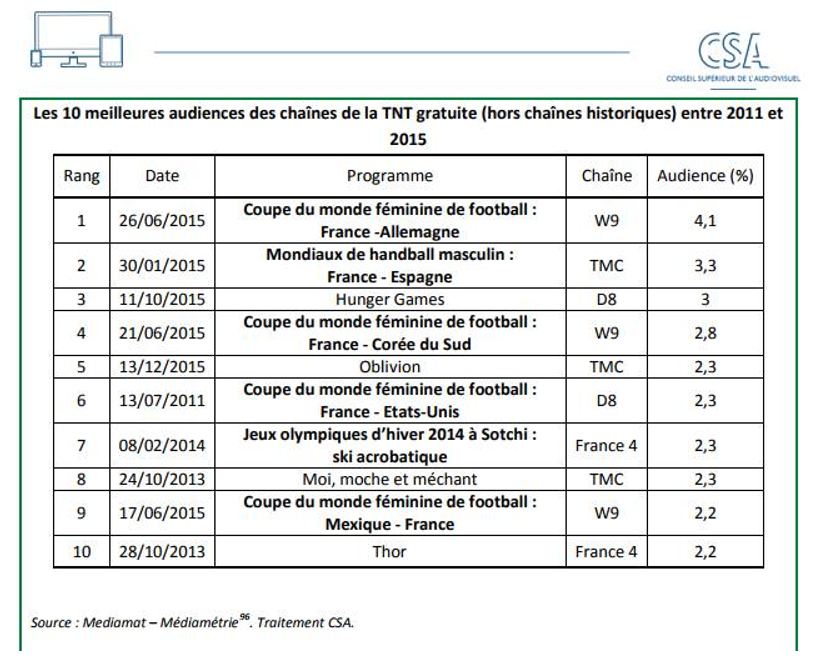

L’avancement du traitement médiatique des femmes est visible, les 10 meilleures audiences 2011-2015 comportent 4 programmes sportifs féminins sur la TNT gratuite. Ces chiffres montrent que même si les programmes féminins sont moins diffusés ils peuvent tout de même attirer un certain nombre de spectateurs.

Le CSA, a acquis en 2009 un baromètre pour mesurer la diversité des programmes. Le CSA a calculé en 2016 le pourcentage des femmes prenant la parole dans les programmes de sport qu’elle soit présentatrice, joueuse, commentatrice ou même supportrice. Les femmes sont donc représentées à 17% contre 83% pour les hommes ce qui est relativement faible. Le taux de femme présentatrice dans le domaine du sport s’élève à 44% contre 56% pour les hommes ; de même les hommes sont plus présents en tant qu’intervenant sur les plateaux avec 99% d’hommes contre 1% de femmes. L’inégalité sur le traitement médiatique des femmes est toujours persistante.

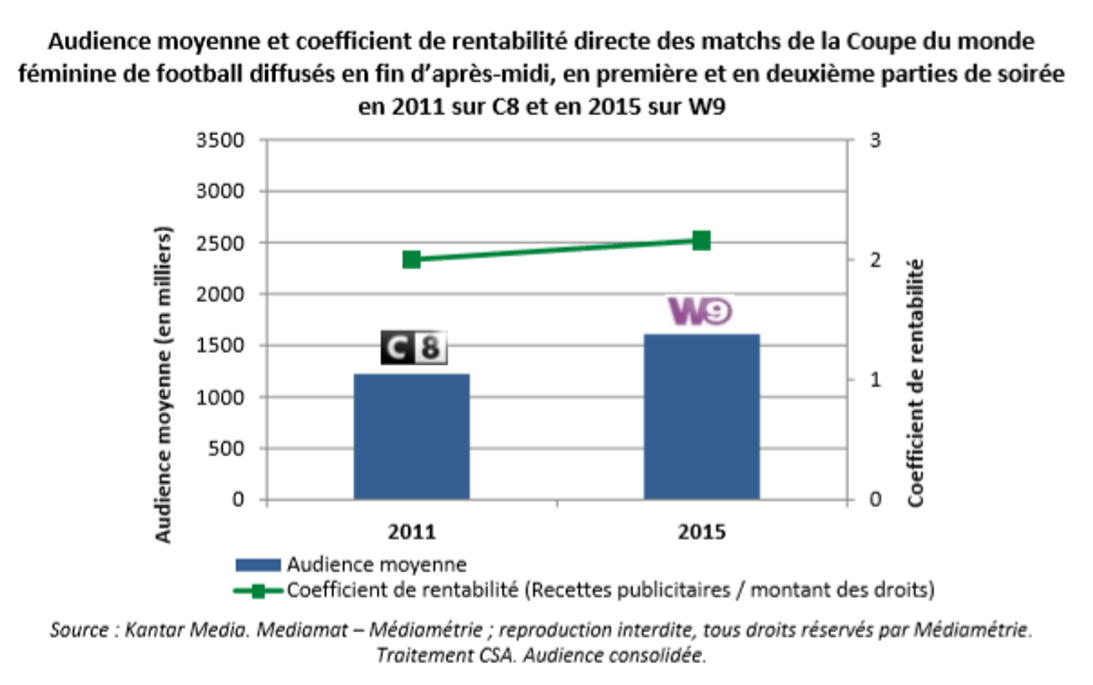

La coupe du monde féminine diffusée sur D8 et W9 en 2011 et 2015 est un exemple de l’évolution de la vision du sport féminin français. Nous pouvons voir sur le graphique que les audiences moyennes sont en hausse tout comme le coefficient de rentabilité qui lui aussi a augmenté. Les recettes des publicités sont supérieures au montant total d’acquisition des droits de diffusion. Suite à ces compétitions qui ont été rentables pour les chaines W9 et D8, TF1 a décidé de diffuser la totalité des matchs de l’équipe féminine de foot lors de la coupe du monde 2019 qui se déroule en France.

Les journaux, une médiatisation égalitaire ?

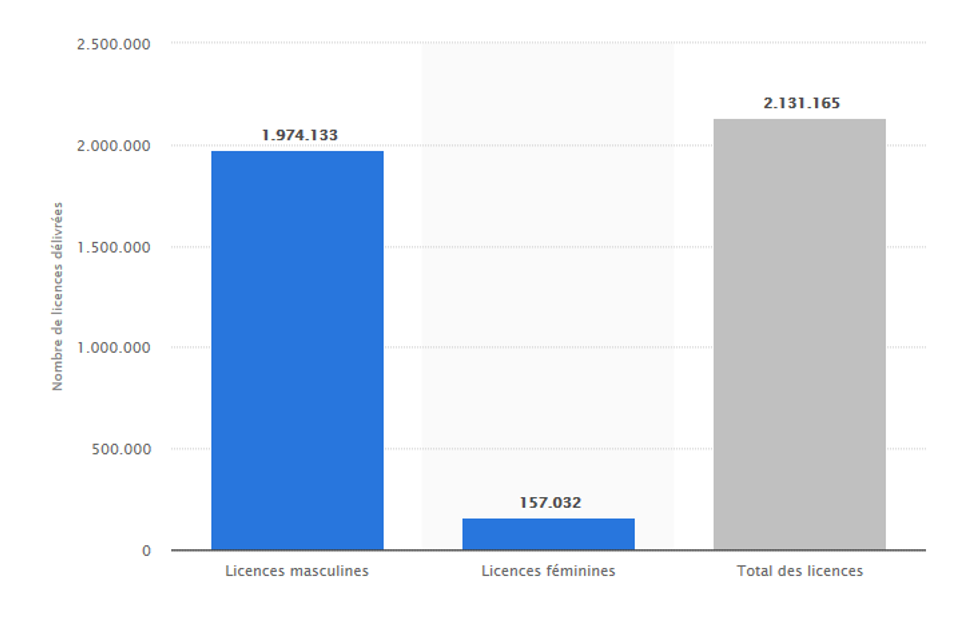

Les articles journalistiques entretiennent des inégalités entre les femmes et les hommes. Alice Coffin a réalisé en septembre 2017 « La couverture médiatique du football féminin dans la presse française ». Son analyse des 1327 pages de sport dédiées au football lui a permis de se rendre compte que 28 des pages de celle-ci sont consacrées au football féminin, ce qui est un résultat très faible. Les footballeuses ayant du mal à être médiatisées ne sont pas aidées par leur effectif de joueuse qui est réduit par sept : 2 000 000 hommes sont joueurs de football en France contre 157 000 pour les femmes en 2017 selon Statista. De plus les femmes ont du mal à accéder à la professionnalisation.

Nombre de licences délivrées au sein de la Fédération Française de Football (FFF) en 2017, selon le sexe

Nombre de licences délivrées au sein de la Fédération Française de Football (FFF) en 2017, selon le sexeLes deux études réalisées par Sandy Montanola et Alice Coffin avec des années d’intervalle expriment la sous-médiatisation existante des femmes dans le monde sportif. Elles relatent qu’il n’y a pas seulement un problème dans la quantité d’articles, mais aussi dans la qualité de ceux-ci. Les articles sportifs concernant les femmes font toujours parler un homme ; qu’il soit entraineur, compagnon de vie… Dans son étude, Alice Coffin s’est rendue compte que ce sont des hommes qui sont cités, la femme est ici représentée après l’homme, le plus souvent son entraineur. Pourtant ces articles avaient pour objectifs de parler de l’équipe féminine de football et des joueuses qui la composent. Mary Joseph Bertini, auteure a dit en 2002 : « Les femmes ne peuvent exister qu’en étant implicitement comparées à un système de normes masculines perçues comme l’ordre naturel du monde ». Le monde sportif est encadré par des hommes, car la pratique sportive des femmes a besoin de renvoyer une image où les hommes sont présents à leur côté.

Pour Sandy Montanola les articles de presse se focalisent plus fréquemment sur la vie privée des sportives, tandis que leurs performances passent au second plan. Les articles de presse peuvent parler des adversaires, de l’entourage de la sportive ainsi que de leur entraineur ; les exploits de la sportive sont peu expliqués dans les médias.

Les femmes sont moins représentées que les hommes dans les unes, les articles et les photographies. En 2010, Teddy Riner et Lucie Decosse sont devenus respectivement champions du monde de judo. Mais le traitement médiatique de ces événements s’est révélé inégalitaire : 606 articles ont été réservés à Teddy Riner dans la presse contre 156 pour Lucie Decosse.

Les inégalités sont perceptibles jusque dans les propos des journalistes, et des supporters : un joueur comme Zinedine Zidane peut se faire appeler Zizou tandis que les femmes n’ont pas de surnom significatif.

La boxe, un environnement très masculin

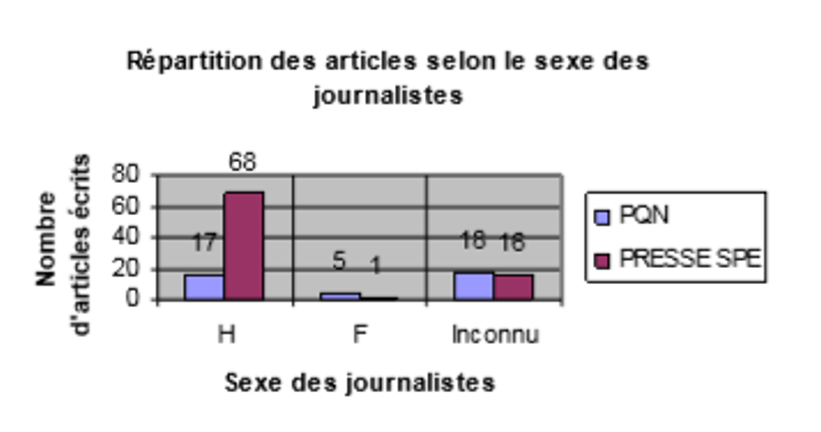

Une étude menée par Sandy Montanola, sur les championnats de boxe anglaise a relevé des inégalités dans les rédactions journalistiques. L’étude indique que la majorité des articles sportifs sont écrits par des hommes : sur un total de 125 articles traitant des championnats du monde de boxe anglaise, 6 sont écrits par des femmes tandis que 85 sont écrits par des hommes (34 ne sont pas signés).

Répartition des journalistes ayant participé à la médiatisation des Championnats du Monde de boxe anglaise, en fonction de leur identité sexuée.

PQN : Presse Quotidienne National

Presse SPE : Presse spécialisée

Nous pouvons tout de même voir qu’il y a un manque de sportives dans les journaux traitant la boxe. Les sports de combat sont des événements sportifs encadrés par des hommes, car ils sont considérés comme des sports dits « masculins ». C’est pourquoi ces compétitions sont le plus souvent suivis par des journalistes hommes.

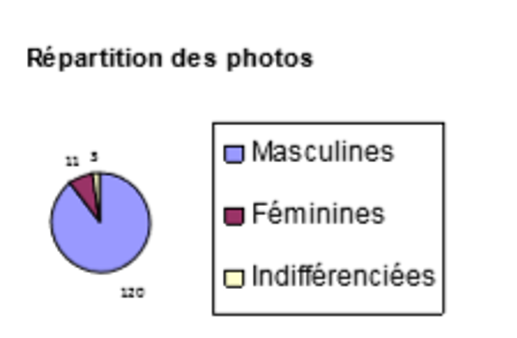

Les journaux représentent aussi moins les boxeuses dans les photographies, comme nous le montre ce diagramme : 120 photographies représentent des hommes tandis que 11 photographies des femmes. Cela montre une inégalité importante dans la médiatisation.

Répartition sexuée des photographies illustrant les articles de compte rendu des Championnats du Monde de boxe.

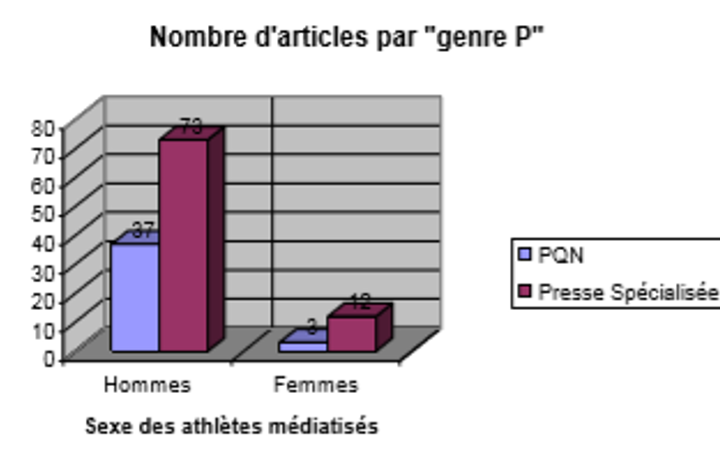

Répartition sexuée des photographies illustrant les articles de compte rendu des Championnats du Monde de boxe. La boxe est un sport dit « masculin », mais malgré cela de nombreuses femmes pratiquent cette activité sportive. La boxe féminine est sous-médiatisée, dans la PQN et la Presse SPE lors des championnats du monde. Les hommes ont un total de 100 articles tandis que les femmes 15 articles. Ces inégalités peuvent être dues aux compétences physiques inférieures des boxeuses, leur visibilité lors des combats qui est absente. Mais aussi, car ce sont des femmes et que la boxe à des valeurs fondées sur la masculinité ce qui peut déranger : ce n’est pas dans leur nature de boxer.

Nombre d’articles obtenus respectivement par les boxeurs et les boxeuses au cours des cinq Championnats du Monde.

Nombre d’articles obtenus respectivement par les boxeurs et les boxeuses au cours des cinq Championnats du Monde.La boxe féminine à une place minime dans les journaux, elle est placée en bas de page avec une petite taille et ne s’accompagne pas de photographie. Les détails des combats ne sont pas relatés contrairement aux combats des hommes où nous pouvons avoir des commentaires sportifs engageant : « Un crochet gauche secoue le champion du monde à la deuxième reprise puis au round suivant, un crochet ouvre l’arcade droite du Poitevin d’adoption. Si Nakazato a terminé le deuxième round à l’agonie, le troisième ballotté aux quatre coins du ring […] » (extrait de Libération). Néanmoins les titres des articles des femmes sont souvent positifs « Spectaculaire Lamare » (extrait de l’Equipe), alors que dans le corps de l’article il est développé leur vie militante de femme : elles sont représentées en tant que femme et pas en tant que boxeuse.

Certains journalistes parlent de la boxe féminine de manière péjorative. Lors d’un entretien avec un journaliste de l’Equipe, celui-ci relate « Je trouve ça abominable. Est-ce que vous avez vu les combats ? Les femmes sont trop jolies pour se taper dessus ». Ces paroles en reviennent à l’assignation du sexe. D’après ce journaliste les femmes ne sont pas faites pour se battre, ce qui nous ramène aux stéréotypes persistant dans le monde sportif.

La critique sportive dans la boxe est différente entre les hommes et les femmes. Les critiques envers les femmes sont négatives. Le 2 mai 2005, Bruno Vigoureux explique selon lui, pourquoi les sportives sont sous-médiatisées « […] C’est pas du tout du machisme, on se dit pas c’est une femme donc on en parle pas, en plus on en a parlé. Mais c’est pas beau, elles ne savent pas bien boxer et elle ne sera jamais en vedette dans une réunion ».

L’athlétisme, plus égalitaire ?

L’athlétisme est un sport qui semble plus égalitaire, la culture sportive de ce sport est féminine et masculine. Lors des événements sportifs, nous pouvons apercevoir dans un même stade les hommes et les femmes qui concourent aux mêmes horaires, les mêmes jours, sur les mêmes activités…

Durant la coupe du monde d’athlétisme de 2008, Sandy Montanola met en valeur une sous-médiatisation des sportives. D’après une analyse quantitative, les commentaires sportifs étaient de 55 pour les femmes contre 93 pour les hommes. De même pour les photographies : 136 photographies pour les hommes contre 79 pour les femmes. Les unes de journaux dressent aussi une inégalité entre les hommes et les femmes : celles-ci sont placées en petit en bas de la une, contrairement aux hommes qui tiennent une place plus importante sur la couverture. Les femmes ont eu 15 représentations contre 29 pour les hommes.

De prime abord, l’athlétisme semble être un sport égalitaire, mais nous pouvons nous apercevoir que les hommes sont plus médiatisés que les femmes.

Une évolution dans le traitement médiatique féminin ?

Conscient du traitement inégalitaire des sports féminins, les pouvoirs publics ont décidé d’agir.

Les 4 saisons du sport féminin ont été lancées en 2016, par le ministère des Sports, le secrétaire d’Etat chargé de l’égalité hommes et femmes, et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Par ailleurs le but du CSA est de donner au sport féminin une médiatisation plus importante pour encourager la diversité des sports dans les médias.

L’opération des 4 saisons se décline en 4 temps :

- Le premier temps est la médiatisation du sport féminin organisé par le CSA. 23 chaines de télévision et une cinquantaine de radios se sont réunies. Ils ont traité des diversités des programmes, la planification horaire des retransmissions des programmes. Les radios se sont investies en réalisant des reportages, interview sur le sport féminin. Des chaines ont même créé des clips pour accentuer la visibilité des femmes.

https://www.youtube.com/watch?v=2yJJqkRwJqA&feature=youtu.be

https://www.beinsports.com/france/sport-feminin/video/bein-sports-se-mobilise-pour-les-4-saisons-du/189049

- Le deuxième temps avait pour but d’avoir une réflexion autour du sport féminin : il a été organisé par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Une conférence avec des professionnels a eu lieu à l’Assemblée Nationale.

- Le troisième temps était pour la pratique du sport féminin : piloté par CNOSF, cette action a permis d’organiser et inciter les femmes à faire du sport pendant une semaine. Cette initiative a regroupé de nombreuses femmes.

- Le quatrième temps a été organisé par le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes : à la maison des sports de Paris, des femmes ont été récompensées pour leur investissement dans le monde sportif.

L’opération des 4 saisons a été une réelle réussite pour les organisateurs, cela a permis une médiatisation plus importante du sport féminin. Pour donner suite à cette première édition, l’organisation a décidé de renouveler l’opération des 4 saisons les années suivantes.

La médiatisation des femmes dans le sport évolue grâce à des campagnes qui se développent dans le temps, avec par exemple les 24h du sport féminin qui existe depuis 2006 et qui est une journée réservée aux femmes…

Les effets de la médiatisation

La médiatisation d’un sport permet à celui-ci d’être plus pratiqué par la suite. En effet la médiatisation attire de nouveaux pratiquants. Après les Jeux Olympiques, des sports qui étaient auparavant moins médiatisés ont fait de nouvelles adhésions dans les fédérations, car les sportifs professionnels ont réalisé des résultats satisfaisants.

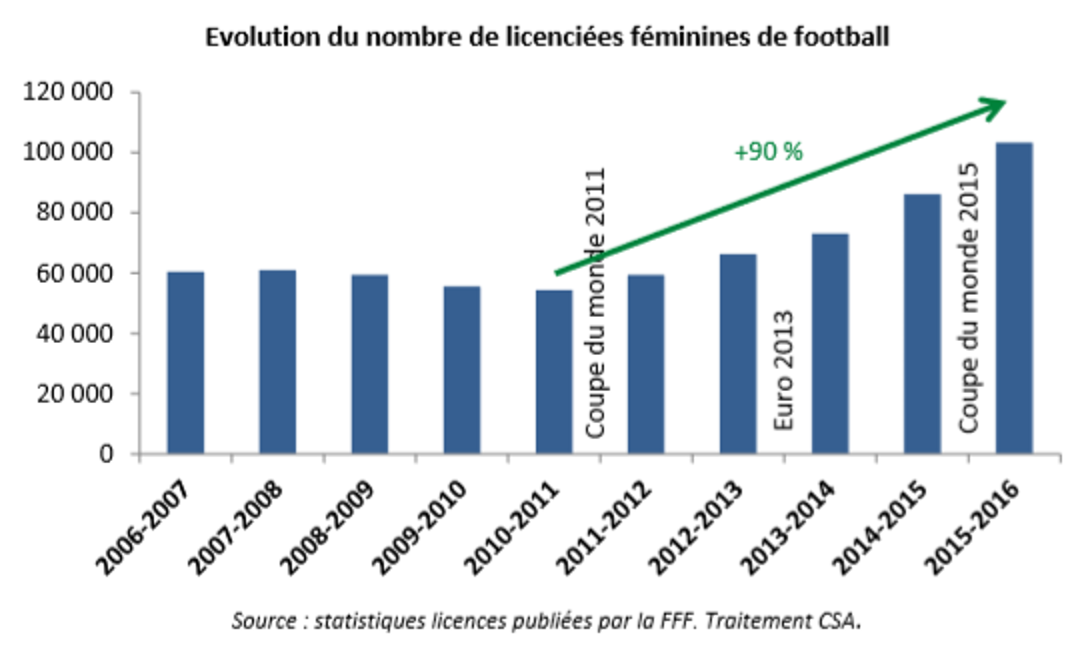

Suite à la Coupe du Monde de football féminin de 2011, le nombre de licenciées a eu une réelle augmentation, soit 90% entre 2011 et 2016. De plus la médiatisation d’un sport international incite des chaines concurrentes à diffuser plus de ce sport s’il a réalisé des audiences satisfaisantes. Les résultats des sportives jouent un rôle primordial dans la médiatisation de leur sport. Si elles réalisent des performances à la hauteur des attentes des diffuseurs, elles seront plus diffusées et auront une meilleure visibilité auprès du public.

En conclusion, les inégalités dans les traitements médiatiques des sports féminins restent importantes malgré les avancés des médias à réduire cet écart. Toutefois nous pouvons faire le bilan que plus les sports sont diffusés dans les médias, plus le nombre de licenciés augmente. Cela est bénéfique pour le monde sportif. Avec les années cet écart peut se réduire suite à la mise en place de projet pour effacer ces inégalités. Le manque de médiatisation des femmes est compensé par les réseaux sociaux où elles développent une communauté pour faire parler de leurs activités sportives.